十二因緣三世二重因果

第一重因果:過(guò)去因到現(xiàn)在果。

過(guò)去因:無(wú)明是過(guò)去迷惑。行是過(guò)去造業(yè)。

1、無(wú)明:我們迷惑無(wú)知,對(duì)善惡因果不明白,于佛、法、僧三寶不明白,也不知不覺(jué),這就稱為“無(wú)明”。在十二因緣中的“無(wú)明”是過(guò)去世煩惱的總稱。

2、行:因?yàn)闊o(wú)明使我們迷惑,發(fā)動(dòng)心驅(qū)使身,口,意造業(yè),此稱為“行”。此造作產(chǎn)生將來(lái)的果報(bào),既是我們今世所受的善惡諸業(yè)的果報(bào),所以“行”就是業(yè)報(bào),使我們投胎輪回生死。現(xiàn)在果:識(shí)、名色、六入、觸、受是現(xiàn)在苦果。

3、識(shí):眾生前生死時(shí),名色(精神與物質(zhì))的活動(dòng)散滅,而轉(zhuǎn)成另一系列的精神活動(dòng)。好像前世是人,死后轉(zhuǎn)生為烏龜,那做人的精神活動(dòng)就滅,轉(zhuǎn)變成為烏龜?shù)木窕顒?dòng)。因惑業(yè)導(dǎo)致,此“識(shí)”重新入胎。此“識(shí)”與前六識(shí)(眼、耳、鼻、舌、身、意)不同,在此處特別指入胎的“識(shí)”。在南傳佛教只說(shuō)為“識(shí)”,但大成佛教的唯識(shí)宗說(shuō)是第八識(shí)——阿賴耶識(shí)。我們死后,生前的名色散掉,心識(shí)繼續(xù)活動(dòng),形成意生身,也就是中陰身,它能夠入胎。

4、名色:名者心也,“色”者身也。“識(shí)”入胎后,身軀及精神組成胞胎。胞胎漸漸長(zhǎng)成,物質(zhì)的身軀慢慢的形成,就有六根;精神活動(dòng)也慢慢產(chǎn)生知覺(jué)。在這成長(zhǎng)的過(guò)程中,當(dāng)它六根還沒(méi)圓滿生成時(shí),精神活動(dòng)成為“名”,身軀的生長(zhǎng)稱為“色”。實(shí)際上現(xiàn)在我們也有“名色”,既是眼前身心的精神稱為“名”,身軀稱為“色”;但當(dāng)胎兒生長(zhǎng)時(shí),六根未具,精神與物質(zhì)的活動(dòng),稱之為“名色”。這是為了區(qū)別它們之間的不同,而特別給予的名稱。

5、六入:名色慢慢生長(zhǎng),六根生出來(lái)后,就有“六入”。因?yàn)槲覀儚拇说玫较ⅲ劳饩常史Q為“六入”。“六入”又名“六根”,即眼、耳、鼻、舌、身、意。因?yàn)?ldquo;六識(shí)”從此生起,像樹(shù)根能長(zhǎng)出樹(shù)木,故稱為“六根”。六根成長(zhǎng)依胞胎,成長(zhǎng)圓滿之后胎兒就從母胎中出來(lái),此時(shí)六根就完全具足。(起名

6、觸:根、塵、識(shí)和合的心理作用,成為“觸”。此事一個(gè)心理作用,成為“心所”,并非兩個(gè)東西接觸之意。胎兒從母胎中出來(lái)后,六根就接觸到外境。胎兒一出世,第一個(gè)接觸外境的是身觸,而第一個(gè)受是苦受。同樣的,眼、耳、鼻、意,與外境接觸時(shí),也產(chǎn)生眼觸,耳觸、鼻觸、舌觸和意觸。由識(shí)至受皆由過(guò)去業(yè)力引起、不自在故是苦果。

7、受:有了這個(gè)觸后,就可感受外界的事物,而生起苦受、樂(lè)受、不苦不樂(lè)受–舍受。十二因緣從“無(wú)明”、“行”、“識(shí)”、“名色”、“六入”、“觸”一直到“受”,這些都不是我們所需所要,是因?yàn)檫^(guò)去無(wú)明造業(yè),現(xiàn)在承受到果報(bào),而使我們擁有之。

第二重因果:現(xiàn)在因到未來(lái)果。

現(xiàn)在因:愛(ài)、取是現(xiàn)在迷惑。

有是現(xiàn)在造業(yè)。

8、愛(ài):我們有了受,就迷在其中,對(duì)于所受之事物產(chǎn)生貪愛(ài)。因?yàn)橛辛耸芫陀?ldquo;愛(ài)”,對(duì)這個(gè)受染著、渴求。比如用黑布包住眼睛,整天不讓它看東西,肯定它受不了,會(huì)覺(jué)得很辛苦。眼睛整天愛(ài)看東西,對(duì)境界貪愛(ài)不以受為苦,使我們對(duì)這個(gè)貪愛(ài)產(chǎn)生種種的執(zhí)著。

此貪愛(ài)有很多種,主要有兩種:一者、境界愛(ài),比如我們對(duì)于所看到的東西起愛(ài)染心;二者、自體愛(ài),即是我們貪愛(ài)有一個(gè)“我”,貪愛(ài)這個(gè)身體是“我”。由此貪愛(ài)引發(fā)一切煩惱而起種種造作。

9、取:由于這個(gè)貪愛(ài)心加深執(zhí)著,不愿意舍離,稱為“取”。不止不愿舍離,還希求將來(lái)獲得更多,即是希求將來(lái)有。取可分為四種:一者、欲取:即是我們執(zhí)著,希望獲得更多自己貪愛(ài)的東西,稱為欲取。

二者、見(jiàn)取:對(duì)于我們的知見(jiàn)、思想起貪愛(ài),追求更豐富的知識(shí),認(rèn)為自己懂得道理是最好、最優(yōu)勝的而執(zhí)著它,稱為見(jiàn)取。三者、戒禁取:此亦是一種貪愛(ài),執(zhí)著守持某些戒律能解脫,能得福報(bào)等等。四者、我語(yǔ)取:此是對(duì)我的貪愛(ài)。這些執(zhí)著都是貪,是我們過(guò)去的業(yè)習(xí),現(xiàn)在顯現(xiàn)出來(lái)。

比如你有抽煙得業(yè)習(xí),現(xiàn)在眼前有一只香煙,就對(duì)他起貪愛(ài);沒(méi)有抽煙業(yè)習(xí)的人,就無(wú)此貪。我們過(guò)去有種種業(yè)習(xí),現(xiàn)在境界當(dāng)前,就起種種貪愛(ài)。在這十二因緣中的“愛(ài)、取”既是眼前的迷惑,也就是一念“無(wú)明”之心。無(wú)明有貪、瞋、癡等種種的煩惱,但是此十二因緣中特別指的是貪愛(ài),它最嚴(yán)重,可以引發(fā)業(yè)力形成將來(lái)的果報(bào)。因?yàn)槲覀兛是蟆⒇潗?ài)、使到將來(lái)它形成果報(bào),固在十二因緣中,貪愛(ài)占很重要的位置,因“愛(ài)、取”故生將來(lái)“有”。

10、有:因?yàn)槲覀儓?zhí)取渴求,希望將來(lái)?yè)碛性S多東西,因執(zhí)著而產(chǎn)生了將來(lái)之“業(yè)有”,稱為“有”,這個(gè)“有”又稱為“三有”。一者、欲有:既是欲界的業(yè)報(bào);二者、色有:既是色界的業(yè)報(bào);三者、無(wú)色有:既是無(wú)色界的業(yè)報(bào)。此(業(yè))有由愛(ài)、取(煩惱)所發(fā)動(dòng)之身、口,意三業(yè)而生之新業(yè)因,令此生死后,再生之識(shí)得到滋潤(rùn)。未來(lái)果:生、老死是將來(lái)的苦果。

11、生:依愛(ài)、取形成的惑業(yè),成為業(yè)力,使苦果不能止息,繼續(xù)發(fā)生,我們的身體敗壞后,未來(lái)世再?gòu)男峦短ナ苌?/p>

12、老死:有生故,將來(lái)必有生理及心理退化、貪生怕死、厭老死等身心之苦,故說(shuō)五蘊(yùn)之十二因緣相續(xù),無(wú)有窮盡,它形成一連串的因果。

十二因緣就是因?yàn)橛袩o(wú)明,所以有“行”之造作;因?yàn)樵鞓I(yè)而入胎,故有入胎之識(shí);因?yàn)槿胩ィ驼归_(kāi)活動(dòng),它擴(kuò)展、擴(kuò)大,就產(chǎn)生了六入;胎兒的六根圓滿后就出世,然后與外面的境界接觸;根、塵、識(shí)和合產(chǎn)生觸的心理,有了觸就產(chǎn)生受,過(guò)去我們貪愛(ài)的業(yè)習(xí)就會(huì)引發(fā)出來(lái),愛(ài)即生;愛(ài)加深就有取,使我們希求它再來(lái)、再有,就形成了有;有將來(lái)的業(yè),促使我們?cè)賮?lái)生,再來(lái)死。

這十二因緣就是有情眾生的流轉(zhuǎn)生死的前因后果,它的流轉(zhuǎn)并不是直線式,而是一個(gè)輪轉(zhuǎn)。既是過(guò)去的無(wú)明,造成現(xiàn)在的受;現(xiàn)在的無(wú)明,就是愛(ài)、取;現(xiàn)在的愛(ài)、取,就是下一世的無(wú)明,它一直循環(huán)不息,周而復(fù)始。在十二因緣中,我們要知道有迷惑,因迷惑而造業(yè);造業(yè)后我們就要受業(yè)的果報(bào)–苦果。在受苦果的當(dāng)中,我們繼續(xù)迷惑,繼續(xù)造業(yè),造業(yè)后又再受報(bào),這樣的循環(huán)作用,稱為十二因緣的流轉(zhuǎn)。

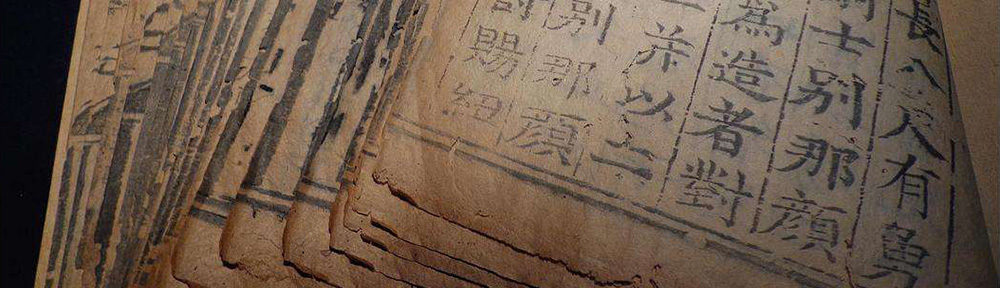

十二因緣出處

據(jù)長(zhǎng)阿含卷十大緣方便經(jīng)載,緣癡有行,緣行有識(shí),緣識(shí)有名色,緣名色有六入,緣六入有觸,緣觸有受,緣受有愛(ài),緣愛(ài)有取,緣取有有,緣有有生,緣生有老、死、憂、悲、苦惱大患所集,是為此大苦因緣。

即此十二支中,各前者為后者生起之因,前者若滅,后者亦滅,故經(jīng)中以(大一·六七上)‘此有故彼有,此生故彼生;(中略)此無(wú)故彼無(wú),此滅故彼滅’之語(yǔ),說(shuō)明其相依相待之關(guān)系。即一切事物皆具有相依性,皆由因、緣所成立,故說(shuō)無(wú)常、苦、無(wú)我。

在阿含經(jīng)典中,除十二緣起說(shuō)之外,另有十支、九支、八支、七支等緣起說(shuō),廣義而言,彼等皆含攝于十二緣起說(shuō)中。又雜阿含經(jīng)卷十二謂,緣起法乃永恒不變之真理,佛觀察此真理而開(kāi)悟,并為眾生開(kāi)示此法。又若自有情生存之價(jià)值與意義方面觀察十二緣起之意義,則指人類生存之苦惱如何成立(流轉(zhuǎn)門(mén)),又如何滅除苦惱而至證悟(還滅門(mén))。

即有情之生存(有)乃由識(shí)(精神之主體)之活動(dòng)開(kāi)始,識(shí)之活動(dòng)成為生活經(jīng)驗(yàn)(行),復(fù)由活動(dòng)之蓄積形成識(shí)之內(nèi)容。然識(shí)之活動(dòng)乃識(shí)透過(guò)感覺(jué)器官(眼、耳、鼻、舌、身、意六處)接觸認(rèn)識(shí)之對(duì)象(即一切心、物[名色]),此系主觀上感受之事。

凡夫之識(shí)以無(wú)明(對(duì)佛教真理無(wú)自覺(jué))為內(nèi)相,以渴愛(ài)(求無(wú)厭之我欲)為外相,渴愛(ài)即識(shí)之根本相,且發(fā)展而取一切為我,成為我執(zhí)(取),故由此染污識(shí)之活動(dòng)所薰習(xí)之識(shí),必應(yīng)經(jīng)驗(yàn)生、老、死等所代表之人間苦、無(wú)常苦。反之,圣者因滅無(wú)明及渴愛(ài),故人間苦亦滅。

在《佛說(shuō)長(zhǎng)壽滅罪護(hù)諸童子陀羅尼經(jīng)》中,普光正見(jiàn)如來(lái)對(duì)顛倒女人宣說(shuō)了十二因緣:

(1)無(wú)明:就是不明,乃一切煩惱的總稱。于緣起性空無(wú)所明了,因而妄生一切執(zhí)著,此謂無(wú)明;

(2)行:造作義,指一切行為,即依無(wú)明所造的善惡業(yè);

(3)識(shí):業(yè)識(shí),此識(shí)隨業(yè)受報(bào),為過(guò)去業(yè)力所驅(qū),挾持所造善惡種子而來(lái)投胎;

(4)名色:名指心識(shí),色指形體。由于一念愛(ài)染投入母體為名,成胎后為色。所謂心物和合而成胎,胎相初成叫做名色。

(5)六入:即六根。在母胎十個(gè)月的中間,由名色漸漸成長(zhǎng)到六根完備,于出胎后對(duì)六塵境有互相涉入的作用,故名六入;

(6)觸:即接觸。根、塵和合而成觸。指出胎后六根與一切外境之接觸;

(7)受:即領(lǐng)受。根境相對(duì)于違順二種境界上,生起苦樂(lè)二種感覺(jué)謂之受,此即為對(duì)境所起的一種情緒;

(8)愛(ài):即貪愛(ài)。對(duì)于五塵欲境,心生貪著,此即為對(duì)境所起的一種貪染心;

(9)取:即妄取,追取。遇喜歡之樂(lè)境則念念貪求,必盡心竭力以求得之而后已,遇所憎之苦境則念念厭離,必千方百計(jì)以圖舍之而后已,此即為愛(ài)染欲境的一種趨求。

(10)有:即業(yè)。即有因有果,由前際因(愛(ài)取),生后際果(生老死),業(yè)力牽引,因果不亡,遂演成三界輪回的事實(shí)來(lái)。此為所作業(yè)力感報(bào)的一種規(guī)定;

(11)生:即受生。以現(xiàn)在所作之業(yè)為因,依因感果,必招來(lái)世受生,此即為未來(lái)受報(bào)的一種活動(dòng);

(12)老死:即老耄和死亡。諸根衰敗叫做老,身壞命終謂之死。有生就不能不死,四大和合的身軀自然從少到老,無(wú)常轉(zhuǎn)變必至于死,此即為未來(lái)受報(bào)的一種結(jié)果。

十二因緣十觀

1.觀有支相續(xù)

于第一義諦不了故名無(wú)明,所作業(yè)果是行,行依止初心是識(shí),與識(shí)共生四取蘊(yùn)為名色,名色增長(zhǎng)為六處,根、境、識(shí)三事和合是觸,觸共生有受,于受染著是愛(ài),愛(ài)增長(zhǎng)是取,取所起有漏業(yè)為有,從業(yè)起蘊(yùn)為生,蘊(yùn)熟為老,蘊(yùn)壞為死;死時(shí)離別,愚迷貪戀,心胸?zé)灋槌睿殂糇舌禐閲@,在五根為苦,在意地為憂,憂苦轉(zhuǎn)多為惱。如是但有苦樹(shù)增長(zhǎng),無(wú)我、無(wú)我所,無(wú)作、無(wú)受者。

2.觀一心所攝

三界所有,唯是一心。如來(lái)于此分別演說(shuō)十二有支,皆依一心,如是而立。何以故?隨事貪欲與心共生,心是識(shí),事是行,于行迷惑是無(wú)明,與無(wú)明及心共生是名色,名色增長(zhǎng)是六處,六處三分合為觸,觸共生是受,受無(wú)厭足是愛(ài),愛(ài)攝不舍是取,彼諸有支生是有,有所起名生,生熟為老,老壞為死。

3.觀自業(yè)差別

佛子,此中無(wú)明有二種業(yè),一令眾生迷于所緣,二與行作生起因。行亦有二種業(yè),一能生未來(lái)報(bào),二與識(shí)作生起因。識(shí)亦有二種業(yè),一令諸有相續(xù),二與名色作生起因。名色亦有二種業(yè),一互相助成,二與六處作生起因。六處亦有二種業(yè),一各取自境界,二與觸作生起因。觸亦有二種業(yè),一能觸所緣,二與受作生起因。

受亦有二種業(yè),一能領(lǐng)受愛(ài)憎等事,二與愛(ài)作生起因。愛(ài)亦有二種業(yè),一染著可愛(ài)事,二與取作生起因。取亦有二種業(yè),一令諸煩惱相續(xù),二與有作生起因。有亦有二種業(yè),一能令于余趣中生,二與生作生起因。生亦有二種業(yè),一能起諸蘊(yùn),二與老作生起因。老亦有二種業(yè),一令諸根變異,二與死作生起因。死亦有二種業(yè),一能壞諸行,二不覺(jué)知故相續(xù)不絕。

4.觀不相舍離

佛子,此中無(wú)明緣行,乃至生緣老死者,由無(wú)明乃至生為緣,令行乃至老死不斷,助成故。無(wú)明滅則行滅,乃至生滅則老死滅者,由無(wú)明乃至生不為緣,令諸行乃至老死斷滅,不助成故。

5.觀三道不斷

佛子,此中無(wú)明、愛(ài)、取不斷是煩惱道,行、有不斷是業(yè)道,余分不斷是苦道;前后際分別滅三道斷,如是三道離我、我所,可有生滅,猶如束蘆。

6.觀過(guò)去、現(xiàn)在、未來(lái)

無(wú)明緣行者是觀過(guò)去;識(shí)乃至受是觀現(xiàn)在;愛(ài)乃至有是觀未來(lái)。于是以后,展轉(zhuǎn)相續(xù)。

7.觀三苦聚集

無(wú)明滅行滅者是觀待斷。復(fù)次,十二有支名為三苦,此中無(wú)明、行乃至六處是行苦,觸、受是苦苦,余是壞苦;無(wú)明滅行滅者,是三苦斷。

8.觀因緣生滅

無(wú)明緣行者,無(wú)明因緣能生諸行;無(wú)明滅行滅者,以無(wú)無(wú)明,諸行亦無(wú),余亦如是。

9.觀生滅系縛

又無(wú)明緣行者,是生系縛;無(wú)明滅行滅者,是滅系縛。余亦如是。

10.觀無(wú)所有、盡觀

又無(wú)明緣行者,是隨順無(wú)所有觀;無(wú)明滅行滅者,這是隨順盡滅觀。余亦如是。

『祖父筆記』文章,未經(jīng)允許★不得轉(zhuǎn)★載!

隨機(jī)文章: