古代時(shí)分說(shuō)的一個(gè)時(shí)辰是指多長(zhǎng)時(shí)刻?

現(xiàn)在的2個(gè)小時(shí).

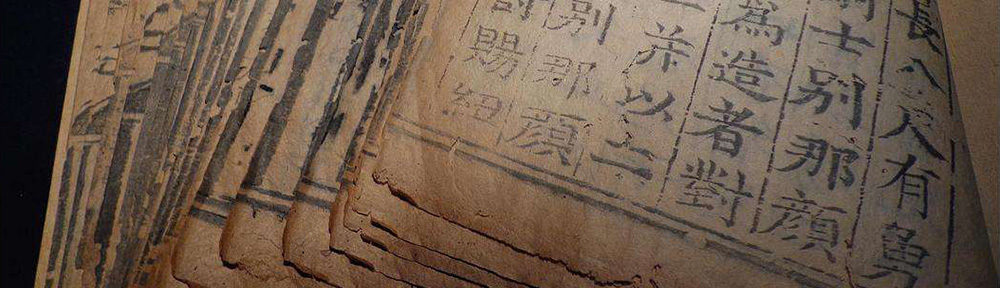

時(shí)辰

1、十二時(shí)辰制。

西周時(shí)就已運(yùn)用。漢代命名為夜半、雞鳴、平旦、日出、食時(shí)、隅中、日中、日昳、晡時(shí)、日入、傍晚、人定。又用十二地支來(lái)表明,以夜半二十三點(diǎn)至一點(diǎn)為子時(shí),一至三點(diǎn)為丑時(shí),三至五點(diǎn)為寅時(shí),順次遞推。

2、二十四時(shí)辰制。

宋今后把二十時(shí)辰中每個(gè)時(shí)辰平分為初、正兩部分,這樣,子初、子正、丑初、丑正……順次下去,恰為二十四時(shí)辰,同現(xiàn)在一天二十四小時(shí)時(shí)刻共同。

3、十時(shí)辰制。

呈現(xiàn)于先秦。晝夜各五分。據(jù)《隋書(shū).地理志》,晝?yōu)槌⒇⒅小㈥巍⑾Γ篂榧住⒁摇⒈⒍ ⑽欤ê笥梦甯鼇?lái)表明)。

4、五時(shí)辰制。

其稱號(hào)為晨明、朏明、旦明、蚤(早)食、宴(晚)食、隅中、正中、少還、鋪時(shí)、大還、高舂、下舂、縣(懸)東、傍晚、定昏。參看《淮南子.地理訓(xùn)》。

5、百刻制。

即把晝夜分紅均衡的一百刻。其發(fā)生與漏刻的運(yùn)用有關(guān)。或許起源于商代。漢時(shí)曾把它改造為百二十刻,南朝梁改為九十六刻、一百零八刻,幾經(jīng)反復(fù),直至明末歐洲地理學(xué)常識(shí)傳入才又提出九十六刻制的變革,清初定為正式的準(zhǔn)則。

6、古代不一定具有嚴(yán)厲的時(shí)刻含義,而又常見(jiàn)常用的有關(guān)稱號(hào)亦頗不少。

一般地說(shuō),日出時(shí)可稱旦、早、朝、晨,日入時(shí)稱夕、暮、晚。太陽(yáng)正中時(shí)叫日中、正午、亭午,將近日中時(shí)叫隅中,偏西時(shí)叫昃、日昳。日入后是傍晚,傍晚后是人定,人定后是夜半(或叫夜分),夜半后**鳴,雞鳴后是昧旦、拂曉——這是天已亮的時(shí)刻。古人一天兩餐,上餐在日出后隅中前,這段時(shí)刻就叫食時(shí)或早食;晚餐在日昃后日入前,這段時(shí)刻叫晡時(shí)。

——————————————————————————

【子時(shí)】夜半,又叫半夜、中夜:十二時(shí)辰的第一個(gè)時(shí)辰。(北京時(shí)刻23時(shí)至01時(shí))。

【丑時(shí)】雞鳴,又叫荒雞:十二時(shí)辰的第二個(gè)時(shí)辰。(北京時(shí)刻01時(shí)至03時(shí))。

【寅時(shí)】平旦,又稱拂曉、早晨、日旦等:時(shí)是夜與日的替換之際。(北京時(shí)刻03時(shí)至05時(shí))。

【卯時(shí)】日出,又叫日始、拂曉、旭日等:指太陽(yáng)剛剛露臉,冉冉初升的那段時(shí)刻。(北京時(shí)刻05時(shí)至07時(shí))。

【辰時(shí)】食時(shí),又叫早食等:古人“朝食”之時(shí)也便是吃早飯時(shí)刻,(北京時(shí)刻07時(shí)至09時(shí))。

【巳時(shí)】隅中,又叫日禺等:接近正午的時(shí)分稱為隅中。(北京時(shí)刻09 時(shí)至11時(shí))。

【午時(shí)】日中,又叫日正、正午等:(北京時(shí)刻11時(shí)至13時(shí))。

【未時(shí)】日昳,又叫日跌、日央等:太陽(yáng)偏西為日跌。(北京時(shí)刻13時(shí)至15時(shí))。

【申時(shí)】哺時(shí),又叫日鋪、夕食等:(北京時(shí)刻15食至17時(shí))。

【酉時(shí)】日入,又叫日落、日沉、傍晚:意為太陽(yáng)落山的時(shí)分。(北京時(shí)刻17是至19時(shí))。

【戌時(shí)】傍晚,又叫日夕、日暮、日晚等:此刻太陽(yáng)現(xiàn)已落山,天將黑未黑。六合模糊,萬(wàn)物模糊,故稱傍晚。(北京時(shí)刻19時(shí)至21時(shí))。

【亥時(shí)】人定,又叫定昏等:此刻夜色已深,人們也現(xiàn)已中止活動(dòng),安歇睡覺(jué)了。人定也便是人靜。(北京時(shí)刻21時(shí)至23時(shí))。

———————————————————————————

時(shí)辰———十二地支紀(jì)一晝24小時(shí)為十二時(shí)辰:

前半夜11時(shí)至1時(shí)為“子時(shí)”,午夜1時(shí)至3時(shí)為“丑時(shí)”,后半夜3時(shí)至5時(shí)為“寅時(shí)”,早上5時(shí)至7時(shí)為“卯時(shí)”,上午7時(shí)至9時(shí)為“辰時(shí)”,9時(shí)至11時(shí)為“巳時(shí)”,11時(shí)至下午1時(shí)為“午時(shí)”,正午1時(shí)至3時(shí)為“未時(shí)”,晚上7時(shí)至9時(shí)為“戌時(shí)”,9時(shí)至11時(shí)為“亥時(shí)”。每個(gè)時(shí)辰各占兩個(gè)鐘頭。可見(jiàn)“從巳時(shí)直殺到未時(shí)”相當(dāng)于現(xiàn)在的“從上午9時(shí)直殺到下午3時(shí)”。

更點(diǎn)———古代把晚上戌時(shí)作為一更,亥時(shí)作為二更,子時(shí)作為三,丑時(shí)為四,寅時(shí)為五更。

把一夜分為五更,按更伐鼓報(bào)時(shí),又把每更分為五點(diǎn)。每更便是一個(gè)時(shí)辰,相當(dāng)于現(xiàn)在的兩個(gè)小時(shí),即120分鐘,所以每更里的每點(diǎn)只占24分鐘。由此可見(jiàn)“四更造飯,五更開(kāi)船”相當(dāng)于現(xiàn)在的“后半夜1時(shí)至3時(shí)煮飯,3時(shí)至5時(shí)開(kāi)船”。“五更三點(diǎn)”相當(dāng)于現(xiàn)在的早晨5時(shí)又72分鐘,即6時(shí)12分,“三更四點(diǎn)”相當(dāng)于現(xiàn)在的午夜1時(shí)又96分鐘,即2時(shí)36分。

刻———古代用漏壺計(jì)時(shí)。

漏壺分播水壺和受水壺兩部。播水壺分二至四層,均有小孔,可滴水,最終流入受水壺,受水壺里有立箭,箭上刻分100刻,箭隨蓄水逐步上升,顯露刻數(shù),以顯現(xiàn)時(shí)刻。而一晝夜24小時(shí)為100刻,即相當(dāng)于現(xiàn)在的1440分鐘。可見(jiàn)每刻相當(dāng)于現(xiàn)在的14.4分鐘。所以“午時(shí)三刻”相當(dāng)于現(xiàn)在的正午1時(shí)43.2分

『文章來(lái)自祖父筆記,未經(jīng)答應(yīng)不得轉(zhuǎn)載!』

隨機(jī)文章: